一、中央的全面管治權

(一)中央對特別行政區具有全面管治權

(二)中央在澳門特別行政區治理結構中的角色

二、特別行政區的高度自治權

(一)高度自治權的性質

(二)高度自治權的內容

(三)高度自治權的法理邏輯

三、中央全面管治權與特別行政區高度自治權的運作模式

(一)兩個權力運作的政治前提

(二)兩個權力運作的憲制基礎

(三)兩個權力運作的相互銜接

四、中央全面管治權與特區高度自治權有機結合的途徑

(一)全面管治權引領高度自治權的有效行使

(二)全面管治權支持高度自治權的依法行使

(三)全面管治權監督高度自治權的正確行使

五、小結

一、中央的全面管治權

(一)中央對特別行政區具有全面管治權

“全面管治權”是指在單一制國家結構形式下中央對所有地方的所有事務進行管轄和治理的權力。中央對澳門的全面管治權,是指我國基於單一制國家結構形式下對澳門恢復行使主權而產生的對特別行政區進行管轄和治理的權力。其內涵包括:

第一,特別行政區制度是我國對澳門行使全面管治權的制度載體。我國歷史上曾出現過不同的特別行政區域劃存在,如秦漢的屬國和道,南朝時期的左郡左縣制度,唐宋的羈嫲制度,明清的土司制度。[1]這種特別行政區劃制度是整個單一制國家結構形式裡的一種例外和補充。為瞭解決歷史遺留問題,我國在對澳門恢復行使主權時,採用不同於內地的管治制度和管治方式,實行“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治。這種特殊管治制度和管治方式本身就是在整個國家管理制度下運作的,特別行政區制度是我國對澳門恢復行使全面管治權的制度載體。

第二,中央的全面管治權,包括中央直接行使的權力和授權特別行政區行使高度自治。我國憲法在關於中央和地方的關係上,主要有三種關係:一種是中央和省、直轄市的關係,一種是中央和民族自治區的關係,一種是中央和特別行政區的關係。無論是普通的省和直轄市,還是民族自治區,還是特別行政區,其權力都是中央授予的,中央對這些地方都具有全面管治權。然而,中央對這些地方授予的權力內容和權力範圍是不同的。其中授給特別行政區的權力內容最廣,程度最高,不僅超過了省和直轄市的權力,也超過民族自治區的權力,甚至也超越了聯邦制下屬邦的一般性權力,所以稱為“高度自治”。中央授權特別行政區實行高度自治,和中央保留自身行使的權力,構成了中央對特別行政區的全面管治權。

第三,中央的全面管治權,還包括中央對高度自治權進行監督的權力。授權是指權力行使的轉移,而非權力本身的轉移。[2]中央對特別行政區的高度自治權有監督權,這是授權理論本身決定的。中央有權對高度自治權的運作進行監督,兩部基本法本身就有多處規定和深刻體現。澳門基本法是全國人大根據我國憲法制定的,全國人大本身就有監督憲法實施的職責,全國人大常委會本身就有解釋憲法、監督憲法實施,以及解釋法律的職責。[3]全國人大和全國人大常委會有監督基本法在憲法架構下正確實施的職責和職權。澳門基本法都明確規定行政長官負責執行基本法,並向中央人民政府負責。行政長官向中央人民政府負責,就包含著行政長官就基本法在特別行政區的落實和執行向中央人民政府負責。

(二)中央在澳門特別行政區治理結構中的角色

1主權的代表者

主權是國家的最重要屬性,是國家所固有的獨立處理對內對外事務的權力。法國博丹最早提出了主權概念,“主權是淩駕于公民和臣民之上的共同體(commonwealth)所有的最高和絕對的權力。”[4]主權是國家得以構成的根本要素,也是國家行使一切權力的源泉,它既不可分割,也不可轉讓。主權既包括國家獨立處理對外事務的權力,也包括對其管轄範圍內所行使的至高無上的排他性權力。澳門自古以來就是中國的領土,主權屬於中國,十六世紀中葉以後被葡萄牙逐步佔領,這樣就形成了澳門問題。所謂澳門問題的解決,就是指我國政府收回澳門,結束葡萄牙非法佔領,並由我國政府對澳門恢復行使主權。

中央不僅是主權的代表者,而且還是主權最重要的維護者。國防和外交是兩種典型的主權權力,是維護主權尊嚴的重要途徑。中央人民政府負責管理與澳門特別行政區有關的防務和外交事務。我國政府在澳門恢復行使的主權不只是一種名義上的權力,不只是一種象徵,而是實實在在的一種絕對的和最高的權力。這就需要一系列具體職權來維護主權的絕對和最高的屬性。

2權力的授出者

在單一制國家,所有權力在理論上都是屬於中央的[5],地方的權力是由中央授予的。特別行政區高度自治權力在本質上是我國單一制下的地方自治權力,是中央通過基本法授予的。在澳門特別行政區治理結構裡,中央不僅是主權的代表者和重要的維護者,而且還是高度自治權力的授出者。[6]中央和澳門特別行政區的關係是是授權關係,是一種授權者與被授權者的關係。

中央向澳門特別行政區授權的形式有兩種。第一種就是澳門基本法第2條的規定,由全國人民代表大會授權澳門特別行政區依照本法的規定實行高度自治,賦予其行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權。第二種形式就是澳門基本法第20條的規定,“澳門特別行政區還可以享有全國人民代表大會、全國人民代表大會常務委員會、中央人民政府授予的其他權力。”從一國兩制的實踐來看,第二種形式的授權主要有:(1)1998年12月29日全國人大常委會授權澳門特區政府指定其有關機構根據國籍法和有關規定對國籍申請事宜作出處理;(2)1999年2月18日國務院授權澳門特區政府自1999年12月20日起接收和負責核對原澳門政府的全部資產和債務並自主管理;(3)2009年6月27日全國人大常委會授權澳門特別行政區對設在橫琴島的澳門大學新校區自啟用之起按照澳門法律實施管轄。

3自治的監督者

澳門回歸後,其高度自治無論有多高,已經成為中央人民政府領導下的特別行政區,已經成為中國的地方政府,所以,高度自治出了問題,最終是中央人民政府“買單”,特別行政區本身無法承擔最後責任,“兜底責任最終在國家和中央政府。”[7]這在法律上就表現為,中央作為特別行政區高自治權力的授予者,自然有權監督被授出的高度自治權力的行使情況。在單一制國家裡,中央對地方的控制與監督大致有以下幾種方法:法律監督、財政監督、人事任免、司法監督與發出指令、視察地方等等。這些監督與控制的機制由於在香港和澳門特別行政區實行“一國兩制”的緣故,其表現出來的形式又有所不同。[8]

有一種意見認為,根據澳門基本法,中央人民政府並不領導特別行政區政府,中央人民政府也不是特別行政區政府的主管部門,而只是直轄與被直轄的關係。[9]這種意見是不對的。我國憲法明確規定國務院統一領導地方各級行政機關,這裡當然也包括了特別行政區政府在內。因此,這是一種直轄與被直轄、領導與被領導的關係,只不過,具體的領導方式不同於中央人民政府對內地普通地方政府而已。研究中央人民政府領導特區政府的原則、方法和措施等問題,已經是擺在有關實務部門的現實理論課題。

二、特別行政區的高度自治權

(一) 高度自治權的性質

地方自治是指地方有權自主處理自己的本地事務,其內涵不僅是指地方處理本地事務有一定自由裁量空間,而且還指地方能夠組成我們通常所說的“自治機關”,形成自己的自治意思,實行自我管治。既然是自我管治,其他主體就不能隨意幹預自治範圍內的事務,自我管治主體有權決定在法定範圍內自我管治的具體方法和具體措施。[10]

我國憲法規定地方有權成立人民代表大會,選出自己的行政領導人,享有較充分的決定和管理地方性事務的權力,這就屬於地方自治的範疇,只是“我們習慣上沒有這樣去稱呼它,按照我們的理論,統稱為民主集中制。”[11]因此,我國是否存在著普通意義上的地方自治,應當從實質上考察,而非形式上考察,更不能拘泥於是否出現“自治”兩字。[12]因此,我國的地方自治包括以下三種:(1)一般地方的地方自治;(2)民族區域自治;(3)特別行政區的高度自治,其自治的程度是一種依次遞增的關係。因此,澳門基本法所規定的高度自治,是從比較意義上而言的,是指我國在特別行政區實行的自治,其程度不僅比一般地方的自治要高,而且也遠遠超過我國在民族自治地區實行的自治,甚至有些地方超過了聯邦製成員國的權力。澳門基本法規定特別行政區是一個享有高度自治權的地方行政區域,實行“澳人治澳”,而且還規定實行財政自主,在經濟上保證了高度自治實行的可能性。[13]

(二) 高度自治權的內容

1 行政管理權

行政管理通常是指政府對經濟、文化、市政、治安、福利等方面的社會事務以及對其自身進行日常管理的行為,是政府的基本職能。[14]然而,澳門自回歸後,成為我國中央人民政府管轄下的特別行政區,是我國的一個地方行政區域,其許可權本身就來自中央的授予。兩部基本法所說的“自行處理行政事務”,只能是局限於特別行政區的地方行政事務,國防、外交和其他不屬於自治範圍內的事務,特別行政區無權處理。那麼,在高度自治的情況下,特別行政區能夠自行處理的行政事務包括哪些呢?兩部基本法沒有採用列舉的方法詳細開列特別行政區享有哪些方面的行政事務管理權。1988年《香港基本法(草案)徵求意見稿》曾經就對這些行政事務作出明確列舉,規定:“香港特別行政區享有行政管理權,依照本法的有關規定自行處理財政、金融、經濟、工商業、貿易、稅務、郵政、民郵、海事、交通運輸、漁業、農業、人事、民政、勞工、教育、醫療衛生、社會福利、文化康樂、市政建設、城市規劃、房屋、房地產、治安、出入境、天文氣象、通訊、科技、體育和其他方面的行政事務。”[15]該草案列舉了29項自行處理的行政事務,然而,行政事務不易精確分類,且容易列舉不全,因此,1989年的香港基本法(草案)刪去了列舉的各項事務,改為現在的概括式表述。[16]這就是說,凡屬於特別行政區高度自治範圍內的行政事務,均由特別行政區政府負責管理和處理,特別行政區政府可以根據香港和澳門社會的發展情況和實際需要,全權處理特別行政區內部的行政事務。

2 立法權

立法權通常是指制定、修改和廢除法律的權力。特別行政區享有立法權,是其高度自治權的重要體現。單一制國家結構形式下的地方,在通常情況下是不能享有和行使立法權的。我國憲法明確規定全國人大及其常委會行使國家立法權,其制定的規範性文件稱為“法律”。省級人大及其常委會只能制定地方性法規,不能稱為“法律”。香港基本法和澳門基本法第18條指出,全國性法律除列於附件三者外,不在特別行政區實施,列於附件三的法律應限於有關國防、外交和其他依照本法規定不屬於自治範圍內的法律。特別行政區的立法機關除了國防、外交和其他不屬於特別行政區自治範圍內的事務外,有權就其高度自治範圍內的所有事務進行立法,既可制定單行性的法律,也可以制定法典性的法律。這就體現了這種立法權的廣泛。

3 獨立的司法權和終審權

澳門基本法第19條都規定特別行政區享有“獨立的司法權和終審權”。這裡的“獨立”,其含義不僅包括獨立於特別行政區內的其他機關、團體和個人,而且還更要的是,還包含著相對獨立於內地的司法體制。終審權本是司法權力其中一種,“和”並不是指終審權與司法權並列的獨立權力,而是指“及其”的意思,是指基本法把包括終審權在內的司法權一併授權給特別行政區行使。[17]

獨立的司法權和終審權包括以下幾個內涵:(1)特別行政區法院根據在澳門特別行政區實行的法律審理案件。(2)特別行政區法院法院,在依法行使司法權和終審權時,不受任何干涉,既不受特別行政區內部的其他機關、團體和個人的干涉,也不受我國內地司法部門和其他有關機構的干涉。(3)特別行政區司法體制自成體系,建立自己終審法院。終審法院的判決和裁決為最後的判決和裁定,當事人不能就終審法院的判決向設在北京的最高人民法院提出上訴。(4)特別行政區法院除繼續保持原有法律制度和原則對法院審判權所作的限制外,對特別行政區所有的案件均有審判權,法院對國防、外交等國家行為無管轄權。[18]

4處理對外事務的權力

澳門回歸中國後,外交必須統一於中央人民政府,有關澳門的外交事務,均由中央人民政府負責處理。但是,考慮到澳門是國際性城市,在許多國際組織、國際條約的成員,因此基本法在規定外交權力由中央人民政府負責的同時,規定中央人民政府授權特別行政區依照基本法自行處理的對外事務。澳門基本法主要在其第七章規定了特別行政區享有處理對外事務的權力。這些權力主要包括:(1)在外交事務由中央負責管理的前提下,澳門特別行政區政府的代表,可作為中華人民共和國政府代表團的成員,參加由中央人民政府進行的同澳門特別行政區直接有關的外交談判。[19](2)可在經濟、貿易、金融、航運、通信、旅遊、文化、科技、體育等適當領域,以“中國澳門”的名義,單獨同世界各國、各地區及有關國際組織保持和發展關係,簽訂和履行有關協議。[20](3)報中央人民政府備案的前提下,在外國只能設立官方或者半官方的經濟和貿易機構;[21]在經過中央人民政府批准的前提下,接受外國在特別行政區設立領事機構或其他官方、半官方機構,這些機構的設立必須經過中央人民政府批准。[22](5)在中央人民政府授權下,給持有澳門特別行政區永久性居民身份證的中國公民簽發中華人民共和國澳門特別行政區護照,即特區護照,澳門特別行政區的其他合法居留者簽發其他旅行證件。(6)在中央人民政府協助或授權下,同有關國家和地區談判和簽訂互免簽證協議。

(三) 特別行政區高度自治的法理邏輯

澳門特別行政區高度自治的法理邏輯,包括高度自治的權力來源和運作原則。

第一,高度自治是一種來自中央授權的地方自治。澳門特別行政區的高度自治權並非澳門本身所固有,而是來源於中央全面管治權的授權。中央對澳門特別行政區具有全面管治權,這種全面管治權的行使,是指中央除保留部分權力外,還將大部分管治權授權給澳門特別行政區行使,形成特別行政區高度自治權,包括行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權。

第二,高度自治是一種有明確界限的地方自治。鄧小平就曾經明確指出,高度自治不是完全自治。澳門特別行政區是高度自治的行使主體,其本身就不是獨立或半獨立的政治實體,其權力不是無限的。澳門基本法第2條就明確指出,澳門特別行政區依照本法的規定享有高度自治,而且在第20條就明確中央還可以享有特別行政區以其他權力。澳門特別行政區不存在著聯邦制下的“剩餘權力”問題。澳門特別行政區政府僅只能限於特別行政區內部的本地事務進行行政管理;澳門立法會不能對國防、外交和其他不屬於特別行政區高度自治範圍內的事務進行立法,法院不能管轄國防、外交等國家行為,而只能審判特別行政區內部的案件。

第三,高度自治必須依法行使。這就是基本法所明確指出的必須“依照本法的規定”實行高度自治。“依照本法的規定”,是指依照基本法的規定,這裡包括以下幾個內涵:(1)特別行政區高度自治權的範圍不是無限的,而必須以基本法的規定為限;(2)特別行政區高度自治的行使不是任意的,而必須以基本法規定的方式予以行使。[23](3)高度自治是中央授權形成的,中央對授出的高度自治權有進行監督的權力。[24]

三、中央全面管治權與特別行政區高度自治權的運作模式

(一) 兩個權力運作的政治前提

中央的全面管治權和特別行政區高度自治權都是建立在“一國兩制”的政治前提上。“一國兩制”是我國為解決祖國內地和臺灣和平統一的問題以及在香港、澳門恢復行使中國主權的問題而提出的基本國策。即在中華人民共和國內,內地堅持社會主義制度作為整個國家的主體,同時允許臺灣、香港、澳門保留資本主義制度。

為了落實“一國兩制”的基本國策,才有了特別行政區制度,才有了特別行政區高度自治。“一國兩制”與特別行政區高度自治制度是一體的。正是基於“一國兩制”的基礎上,中央對澳門恢復行使主權,在澳門行使全面管治權。中央除直接行使部分權力外,還把大部分直接管治的權力授權給特別行政區,形成特別行政區的高度自治。中央的全面管治權和特區的高度自治權是相輔相成的。共同構成特別行政區的治理體系的整體。兩個權力的運作都是建立在“一國兩制”的政治前提上。

澳門基本法序言指出,為了維護國家的統一和領土完整,有利於澳門的繁榮穩定,是我國在澳門特別行政區實行“一國兩制”的出發點。不僅要保持澳門特別行政區長期繁榮穩定,而且要維護國家主權、安全和發展利益,這是“一國兩制”根本宗旨有機統一的兩個方面。鄧小平在講到“港人治港”時,指出必須以愛國者為主體的港人來治理香港。愛國者的標準是,尊重自己民族,誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權,不損害香港的繁榮和穩定。只要具備這些條件,不管他們相信資本主義,還是相信封建主義,甚至相信奴隸主義,都是愛國者。我們不要求他們都贊成中國的社會主義制度,只要求他們愛祖國,愛香港。”[25]中央在行使全面管治權,和特區在行使高度自治權時,都必須圍繞著“一國兩制”這個共同的政治前提以及這個根本宗旨而進行。

(二) 兩個權力運作的憲制基礎

兩個權力運作的法制基礎都是建立在憲法和基本法共同的憲制基礎上。中央對澳門特別行政區實行高度自治,行使全面管治權,首先是依據中國憲法。中國憲法規定規定了我國的國體和政體,規定了我國的國家結構形式,規定了我國在澳門地區享有不可置疑和不可動搖、不可分割的主權,規定了中央國家機構的一系列權力。根據這些憲法規定及其精神,澳門基本法進一步規定了中央國家機關在澳門特別行政區行使的權力,如修改基本法、解釋基本法、任命行政長官和政府主要官員,全國人大常委會發回立法會法律使其無效等。全面管治權並不指中央在特別行政區隨心所欲地行使權力,而是要嚴格按照憲法和基本法規定的職權和法定程式展開。

澳門特別行政區高度自治權是全國人大在澳門基本法裡授予給予。而澳門基本法本身是根據中國憲法而制定的。中國憲法第31條明確規定,國家在必要時得設立特別行政區,在特別行政區內實行的制度由全國人民代表大會以法律規定。特別行政區的高度自治權在根本上是中國憲法賦予的。因此,無論是中央的全面管治權,還是特別行政區高度自治權,其運作的法律基礎都是建立在憲法和基本法共同的憲制基礎上的。

憲法是我國在澳門特別行政區實行“一國兩制”、高度自治、“澳人治澳”的根本法律依據。澳門基本法是在澳門特別行政區實行“一國兩制”、高度自治、“澳人治澳”的具體法律保障。澳門基本法的理解和解釋,不能離開澳門基本法的立法根據中國憲法。應當從中國憲法所體現的的憲政理念、原則和精神來貫徹基本法和落實基本法。在全面管治權和高度自治權的運作過程中,不僅要樹立基本法意識,而且還要樹立憲法意識。應當在憲法確立的單一制國家結構形式下正確處理中央行使全面管治權和澳門特別行政區行使高度自治權的關係。

(三) 兩個權力運作的相互銜接

全面管治權與高度自治權是密切聯繫在一起,是相互銜接在一起運作。中央的全面管治權和特別行政區的高度自治權不僅不矛盾,而且相輔相成和有機結合的。

第一,中央有些直接行使的權力,與特別行政區的高度自治權是結合在一起的,它們共同構成一個整體制度。如澳門基本法第47條規定特別行政區行政長官在當地通過選舉或協商產生,由中央人民政府任命。這就是說,行政長官的產生辦法,是由兩部分構成的,先在當地通過選舉或協商產生,在此基礎上再報中央人民政府任命,在正常情況下缺乏其中一個環節,行政長官無法產生。

第二,在中央授予特別行政區行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權方面,基本法明確規定了中央的有關監督權力。如澳門基本法第17條第1款規定特別行政區享有立法權,第2款和第3款同時規定立法會制定的法律須報全國人大常委會備案,澳門基本法第158條明確規定基本法的解釋權屬於全國人大常委會,同時授權特別行政區法院有權對基本法進行解釋,然而,法院若在審理案件時需要對基本法關於中央人民政府管理的事務或中央和特別行政區關係的條款進行解釋,而該條款的解釋又影響到案件的判決,在對該案件作出不可上訴的終局判決前,應由終審法院提請全國人大常委會對有關條款作出解釋。法院在引用該條款時,應以全國人大常委會的解釋為准。等等。

第三,在有些情況下,中央權力和特區高度自治權力不僅是結合的,而且是交錯進行的。如全國人大常委會在對兩部基本法附件一第7條和附件二第3條的解釋裡[26],確立了“政改五步曲”的修改程式,即推動行政長官和立法會兩個產生辦法的修改,必須由行政長官向全國人大常委會提出報告(第一步),全國人大常委會確定是否進行修改(第二步),立法會以三分之二通過政府提出的修改方案(第三步),行政長官同意(第四步),全國人大常委會批准或備案(第五步),在這五個修改步驟中,全國人大常委會的權力和特別行政區的行政長官、政府和立法會的權力交錯行使,互相推動整個修改程式的前行,這充分說明瞭全面管治權和高度自治權交錯結合在一起行使的。

四、中央全面管治權與特區高度自治權有機結合的途徑

(一)全面管治權引領高度自治權的有效行使

1 中央領導參加特別行政區重大活動和視察特別行政區

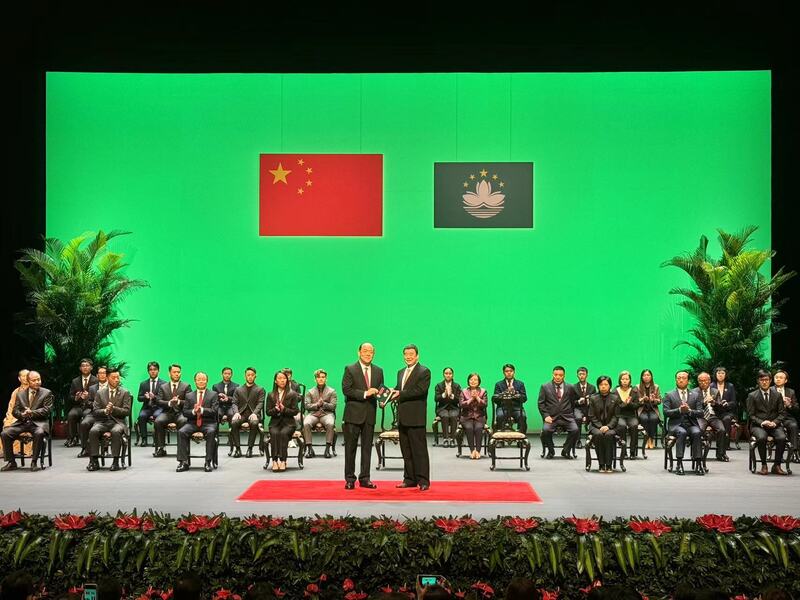

中央領導參加特別行政區重大活動和視察特別行政區,既是特別行政區政治生活中的重大事件,也是中央在特別行政區顯示其主權地位和全面管治權的集中體現。如1999年12月20日,中共中央總書記、中央軍委主席、國家主席江澤民等國家領導人,專程到澳門參加澳門回歸祖國和澳門特別行政區成立的慶典,在慶典上發表重要講話,同時對行政長官和主要官員的就職宣誓進行監誓。2004年、2009年,時任中共中央總書記、中央軍委主席、國家主席的胡錦濤,兩度來到澳門,參加澳門特別行政區成立五周年和十周年慶典,監誓新一任特別行政區行政長官和新一屆特區政府主要官員宣誓。2014年,中共中央總書記、中央軍委主席、國家主席習近平,專程來到澳門特別行政區,參加澳門特別行政區成立十五周年的慶典,監誓新一任特別行政區行政長官和新一屆特區政府主要官員宣誓。與此同時,時任國務院總理溫家寶,時任全國人大常委會主任吳邦國,全國人大常委會主任張德江和時任國家副主席的習近平,分別在澳門發展的重要時刻和遇到如非典疫情這種重要困難的時候,都來過澳門視察。

中央領導參加特別行政區重大活動和視察特別行政區,通常發表重要講話,帶來中央的支持和關懷,提出特別行政區的發展方向,幫助特別行政區解決發展中遇到的困難和問題。這是全面管治權引領高度自治權有效行使的重要方式。

2 聽取行政長官述職並發出指示和要求

澳門基本法規定行政長官必須向中央人民政府負責,這種負責是實質性的。正是基於這種實質性負責的理解,澳門回歸以來,形成了行政長官向中央人民政府述職的制度。澳門特別行政區行政長官必須每年向中央作一次述職,報告在特別行政區貫徹落實基本法的情況、特別行政區政府施政情況,聆聽中央領導對特別行政區工作的指示和要求,以體現行政長官對中央負責。

澳門回歸後就納入了我國統一的國家治理體系,行政長官是在澳門當地通過選舉或協商產生後由中央人民政府任命,行政長官在中央和特別行政區關係中起著承上啟下的作用。中央聽取行政長官述職並對其發出指示和要求,是確保中央對特別行政區行使全面管治權的關鍵所在,也是中央全面管治權引領特區高度自治權有效行使的重要方式。行政長官的述職,在本質上是一種地方向中央、下級向上級彙報工作的範疇,因而不能簡單採用行政長官與中央領導面對面互相平等交流工作心得的形式,應當體現出特別行政區在我國單一制國家下地方行政區域的法律地位。

3 維護“一國兩制”在特別行政區的正確發展方向

“一國兩制”是我國在解決香港、澳門問題後,在為維護國家統一和領土完整的前提下並保持港澳原有資本主義制度和生活方式長期不變,維持港澳長期繁榮穩定而採取的一項基本方針政策。“一國兩制”二十年的實踐表明,“一國兩制”的制定和實施都始終存在著一個主導權問題。單靠香港、澳門自身的力量,單靠“港人治港”、“澳人治澳”高度自治不足以駕馭全域、把握“一國兩制”的發展航向。中央承擔著實施“一國兩制”的決定者、主導者和第一責任人的角色。[27]

中央在澳門特別行政區治理結構中既是主權的代表者、權力的授出者、自治的監督者,責無旁貸地肩負著掌控“一國兩制”正確方向的歷史使命,把握當下,引領未來。中央按照憲法和基本法代表國家對澳門特別行政區行使全面管治權。澳門特別行政區的高度自治權是中央全面管治權授權形成的,是在全面管治權下運作的。中央通過解釋基本法等活動及時解決澳門特別行政區自身不能解決的問題,提出澳門特別行政區戰略性的發展方向,推動澳門提升對外交往空間,以及與內地的合作和交流,維護“一國兩制”在澳門特別行政區的正確發展方向。

(二)全面管治權支持高度自治權的依法行使

1 制定支持特別行政區發展的重大措施

澳門特別行政區與祖國內地的經濟關係,基本法中沒有特別明確的專門規定,但澳門作為直轄於中央人民政府的特別行政區,中央人民政府理所當然地重視和支持澳門特別行政區發展經濟、民生改善,支持澳門特別行政區應對各種困難和挑戰。回歸以來,祖國內地確保對澳門所需的淡水、電力、蔬菜、肉禽等基本生活物資的供應,專門建設大騰峽水庫,從根本上解決澳門吃水受鹹潮影響的問題,以及支持澳門應對國際金融危機和非典疫情等風險和挑戰。

應特別行政區的要求,中央政府與澳門特區政府簽署《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》,並從國家第十個國民經濟和社會發展五年計劃開始,將澳門特別行政區發展納入其中,使澳門在國家發展中獲得新的發展機會。中央政府還先後批准實施《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年)》、《橫琴總體發展規劃》、《廣州南沙新區發展規劃》,批准廣東省與澳門特別行政區簽署《粵澳合作框架協定》,為拓寬了澳門與內地合作領域,促進澳門經濟的持續穩定發展創造了重要條件。2017年國務院向全國人民代表大會所作的的政府工作報告裡提出,“推動內地與港澳深化合作,研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃”,2018年國務院政府工作報告進一步提出“出臺實施粵港澳大灣區發展規劃,全面推進內地同香港、澳門互利合作”,這些都是中央制定支援澳門特區發展的重大措施。

2 支持特別行政區行政長官和政府依法施政

行政長官在澳門特別行政區整個政治體制裡處於核心地位,行政長官既是特別行政區的地區首長,又是特別行政區政府的首長,行政長官既對中央人民政府負責,也對澳門特別行政區負責。行政長官領導特別行政區政府。政府主要官員由行政長官提名,報請中央人民政府任命,並由行政長官向中央人民政府建議免除其職務。在特別行政區高度自治權中,由行政長官和政府所代表和行使的行政管理權居於非常重要的地位。行政長官是特別行政區貫徹落實“一國兩制”方針政策和基本法的第一責任人。[28]

在港澳複雜的社會局面下,行政長官作為在特別行政區貫徹落實“一國兩制”和基本法的第一責任人的管治權威,容易受到一些極端的反對勢力的挑戰和衝擊。行政長官負責執行基本法,肩負著“一國兩制”與基本法正確實施的憲制責任。支持特別行政區行政長官和政府依法施政,既是中央在特別行政區行使全面管治權的主要的“抓手”和“著力點”,也有助於特別行政區高度自治權發揮本身應有功能,有效解決澳門特別行政區內部的住房、民生、福利、經濟發展等各方面的問題,維護社會穩定,實行長治久安。

3指導特別行政區與我國其他地區開展各種交流和合作

澳門特別行政區與我國其他地區的關係,包括澳門特別行政區與我國內地、澳門特別行政區與香港特別行政區、澳門特別行政區與我國臺灣地區的關係。澳門回歸以來,已經與我國內地簽訂多項有關司法協助、經貿合作、教育、智慧財產權合作、避免雙重徵稅、供氣供電、海域保護等多個方面的安排、協議、諒解備忘錄、聯合公告等。澳門特別行政區與香港特別行政區之間簽有司法協助和出入境方面的協議。促進澳門特別行政區與我國內地、香港地區的經濟、教育、科學、文化、體育等領域的交流合作,是中央人民政府在“一國兩制”體系裡的憲制地位決定的。

至於澳門特別行政區與我國臺灣地區的關係,既不屬於外交事務,也不屬於特別行政區本地事務,而是屬於外交、國防之外的其他不屬於特別行政區自治範圍內的事務,是兩岸關係的組成部分,也是中央與特別行政區關係的特殊組成部分,必須在中央人民政府統一領導、授權或指導下開展交流和合作。

4 授權或協助特別行政區開展對外交往與合作

澳門特別行政區在中央人民政府的授權下有一定的對外交易處理權。澳門特別行政區在一定條件下可以“中國澳門”的名義參加國際組織和國際會議,自主開展對外經濟文化交流,簽訂和履行有關協議。特別行政區的對外事務權,並非其本身所固有的,而是中央人民政府授權形成的。從本質上看,對外事務是國家外交事務的延伸。中央人民政府授權或協助特別行政區開展對外交往與合作,是中央全面管治權支援特區高度自治權依法行使的重要方式。

5 協助特別行政區救助當地自然災害

中央人民政府負責澳門特別行政區的防務,在澳門特別行政區駐有軍隊。澳門駐軍的職責,澳門的職責主要在於:防備和抵抗侵略,保衛澳門特別行政區的安全、擔負防衛勤務、管理軍事設施、承辦有關的涉外軍事事宜。但是,澳門特別行政區政府在必要的時候,可以向中央人民政府請求澳門駐軍協助維持社會治安和救助災害。2017年8月23日,“天鴿”風災造成澳門歷史上少有的人命傷亡及嚴重破壞。行政長官根據澳門基本法和澳門駐軍法,提請中央人民政府批准澳門駐軍協助澳門救助災害,並及時得到批准。2017年8月25日,中國人民解放軍駐澳門部隊派出約千名官兵,協助澳門特別行政區政府救助颱風“天鴿”帶來的重大災害。澳門駐軍經過連續三天的奮鬥,累計清理面積107.6萬平方米,街道總長約12.05萬米,截鋸拉運樹木約680棵,運送垃圾約700車,在8月28日完成任務返回內地,對澳門加快善後工作起到了積極及突出的貢獻。這次駐澳部隊支援澳門特別行政區救災,體現了中央對特別行政區和特別行政區居民的關懷,體現了駐澳部隊是維護澳門繁榮安定的堅強後盾。

(三)全面管治權監督高度自治權的正確行使

1 全國人大常委會發回立法會法律使其失效

澳門特別行政區享有立法權,澳門立法會可以制定除國防、外交和其他不屬於自治範圍內事務的法律。澳門立法會法律須報全國人大常委會備案。全國人大常委會在徵詢其所屬的澳門基本法委員會的意見後,如認為澳門特別行政區立法機關制定的任何法律不符合基本法關於中央管理的事務及中央和澳門特別行政區關係的條款,可將有關法律發回,但不作修改。經全國人大常委會發回的法律立即失效。該法律的失效,除澳門特別行政區的法律另有規定外,無溯及力。

全國人大常委會有權發回立法會法律,使其立即失效,這是由於特別行政區的立法權本身是中央授權所決定。這是中央全面管治權監督特區高度自治權正確行使的重要機制。

2 建立行政長官向中央人民政府的負責機制

行政長官必須向中央人民政府負責,這是行政長官的法律地位決定。澳門基本法對此作了明確規定。行政長官向中央人民政府負責的基本內涵就是要求行政長官效忠國家,向中央人民政府述職並執行中央人民政府發出的執行,服從中央人民政府的安排與命令。在執行公職以及與公職相關的行為中,要忠於職守、盡心履職,維護憲法與基本法的權威,維護國家在特區的利益。

行政長官既是中央在特別行政區行使全面管治權的主要抓手和著力點,也是中央監督特別行政區行使高度自治權正確行使的重要途徑和主要內容。

3 全國人大常委會解釋基本法

澳門基本法第143條規定基本法的解釋權屬於全國人大常委會,全國人大常委會授權特別行政區法院在審理案件時對基本法屬於特別行政區自治範圍內的條款自行解釋。法院在審理案件時對基本法的其他條款也可解釋。但如特別行政區法院在審理案件時需要對基本法關於中央人民政府管理的事務或中央和特別行政區關係的條款進行解釋,而該條款的解釋又影響到案件的判決,在對該案件作出不可上訴的終局判決前,應由終審法院提請全國人大常委會對有關條款進行作出解釋。如全國人大常委會作出解釋,特別行政區法院在引用該條款時,應以全國人大常委會的解釋為准,但在此作出的判決不受影響。全國人大常委會在解釋澳門基本法前,徵詢其所屬的澳門基本法委員會的意見。這就說明特別行政區法院對基本法的解釋必須受制於全國人大常委會對基本法的解釋。全國人大常委會通過解釋基本法,維護澳門基本法的立法原意,對特別行政區高度自治權正確行使,尤其是正確行使獨立的司法權和終審權,構成有力監督。

五、小結:進一步促進中央全面管治權與特區高度自治權的有機結合

全面管治權是對單一制國家憲法理論的創新和發展。中央對澳門特別行政區的全面管治權,是在我國單一制國家結構形式下對澳門恢復行使主權形成的。我國對澳門特別行政區的全面管治權既包括中央自身直接行使的權力,也包括授權並監督特別行政區實行高度自治。全面管治權與高度自治權不僅不矛盾,而且相輔相成,本身構成一個整體。應當從這個角度來理解和探索特別行政區治理體系的完善和鞏固。在“一國兩制”今後的實踐中,應當進一步促進中央全面管治權與特區高度自治權的有機結合。

第一,促進中央全面管治權與特區高度自治權有機結合,應當進一步彰顯憲法在特別行政區的作用和功能。憲法在澳門特別行政區具有最高法律效力,是我國在澳門特別行政區實行“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治的根本法律依據。港澳過去二十年的“一國兩制”實踐,在治理體系方面,如果說有所不足,就是在於對憲法在港澳治理過程中的作用和功能認識得不夠、強調得不夠。應該充分認識憲法在特別行政區治理體系中的地位,嚴格按照憲法和基本法辦事,只有嚴格按照憲法和基本法辦事,才能從整個憲制的高度促進中央全面管治權與特區高度自治權的有機結合。

第二,促進中央全面管治權與特區高度自治權有機結合,應當進一步完善與基本法實施的相關制度和機制。完善與基本法實施相關的制度和機制,是指進一步落實好中央管治特別行政區的制度和機制,使中央和特別行政區的關係切實納入法制化、規範化軌道運行,將中央的具體權力與特區的具體機制進一步銜接,從而落實好澳門基本法在特別行政區內部的有效實施。尤其在諸如全國人大常委會發回立法會法律、中央人民政府任命行政長官和主要官員,以及行政長官述職、執行中央人民政府發出的指令等方面,有必要進一步完善與之對應的制度机制,細化有關規定。

第三,促進中央全面管治權與特區高度自治權有機結合,應當進一步提升特區治理體系和治理能力現代化。應當將特別行政區治理體系理解為一個整體,既包含中央的全面管治權,也=包括特區的高度自治權,不能將兩者對立起來,更不能以所謂高度自治的名義來對抗中央在特別行政區行使全面管治權。中央全面管治權與特區高度自治權的有機結合,應當建立在進一步提升特區治理體系和治理能力現代化的基礎上。應當進一步完善澳門特別行政區法制建設,培養以愛國者為主體的治理隊伍,提升公共行政能力,從而有力促進中央全面管治權與特區高度自治權的有機結合。

註釋︰

[1] 可參考孫關龍、孫華:《關於中國古代兩種地方政制的初步研究》,載《一國兩制研究》第9期,2001年7月。

[2] 王禹:《論恢復行使主權》,人民出版社,2016年,第174-177頁。

[3] 中國憲法(1982年)第62條第(二)項和第67條第(一)項。

[4] 博丹的《共和六書》出版於1576年,用法文發表,十年之後,即1586年,博丹自己將其譯成拉丁文發表。在1576年的法文版裡,博丹指出“主權是共同體所有的絕對且永久的權力”,在其拉丁文版裡,博丹還補充說,”主權是淩駕于公民和臣民之上的最高的和絕對的權力。”見【法】讓‧博丹:《主權論》,【美】朱利安H佛蘭克林(編),李衛海、錢俊文(譯),邱曉磊(校),北京大學出版社,2008年,第26頁及其注2。博丹的《共和六書》有的中譯本也譯為《國家論》或《共和六論》、《論共和國》。

[5] 《牛津法律大詞典》單一制條。

[6] 張元元:《澳門法治化治理中的角色分析》,澳門理工學院一國兩制研究中心,第98頁。

[7] 鄒平學、潘亞鵬:《港澳特區終審權的憲法學思考》,見《成功的十年:一國兩制在澳門的實踐--紀念澳門回歸祖國十周年學術研討會》,2009年11月19日,北京大學。

[8] 王禹:《論恢復行使主權》,人民出版社,2016年,第197頁。

[9] 馬嶺:《特別行政區長官“述職”之探討》,載《比較法在中國》,社會科學文獻出版社,2009年,第133-144頁。

[10] 還可參見王振民:《中央與特別行政區關係:一種法治結構的解析》,清華大學出版社,第118-119頁,及李林:《香港基本法規定的高度自治及其實踐》,載《香港基本法實施十周年研討會論文集》,中國民主法制出版社,1997年。

[11] 許崇德:《中國憲法》,中國人民大學出版社,1996年,第245頁。

[12] 見胡肖華:《地方自治制度的實踐與背離》。

[13] 廉希聖教授認為特別行政區的高度自治具有“權”、“人”、“財”三個要素:(1)權:高度自治權;(2)人:澳人治澳;(3)財:財政自主,見其《中央與澳門特別行政區關係的特點和價值目標》,載蕭蔚雲、楊允中、饒戈平(主編):《依法治澳與穩定發展-澳門基本法實施兩周年研討會論文集》,澳門科技大學、澳門基本法推廣協會出版,2002年。

[14] 焦宏昌主編:《港澳基本法教程》,第86-87頁。

[15] 《中華人民共和國香港特別行政區基本法(草案)徵求意見稿》(1988年4月28日)第15條。

[16] 王叔文(主編):《香港特別行政區基本法導論》,第109頁。

[17] 此處可以參考香港基本法的英文本第2條譯法,“executive, legislative and independent judicial power, including that of final adjudication”。

[18] 還可參考楊靜輝、李祥琴:《港澳基本法比較研究》,北京大學出版社,1997年,第173-175頁。

[19] 澳門基本法第11、135條等。

[20] 澳門基本法第136條。

[21] 澳門基本法第142條。

[22] 此種情況還涉及到該國是否已經同中華人民共和國已經建立正式外交關係的問題。澳門基本法對此作了區分:(1)已同中華人民共和國建立正式外交關係的國家在澳門設立的領事機構和其他官方機構,可予保留。(2)尚未同中華人民共和國建立正式外交關係的國家在澳門設立的領事機構和其他官方機構,可根據情況予以保留或改為半官方機構。(3)尚未為中華人民共和國承認的國家,只能在澳門特別行政區設立民間機構。

[23] 還可參見李林:《香港基本法規定的高度自治及其實踐》,載《香港基本法實施十周年研討會論文集》,中國民主法制出版社,1997年,及《香港基本法讀本》,法律出版社,2009年。

[24] 《一國兩制在香港特別行政區的實踐》白皮書。

[25] 見鄧小平:《一個國家,兩種制度》(1984年6月22日、23日),《鄧小平文選》(第三卷),1993年,第61頁。

[26] 全國人大常委會《關於 《中華人民共和國香港特別行政區基本法》 附件一第七條及附件二第三條的解釋》(2004年4月6日)及《關於中華人民共和國澳門特別行政區基本法附件一第七條和附件二第三條的解釋》(2011年12月31日)。

[27] 饒戈平:《準確實施一國兩制 全面落實治港權力》,香港商報,2017年5月30日。

[28] 《“一國兩制”在香港特別行政區的實踐》白皮書,2014年6月10日。