社團共治助力愛國者治澳

劉政廷[1]

緒論

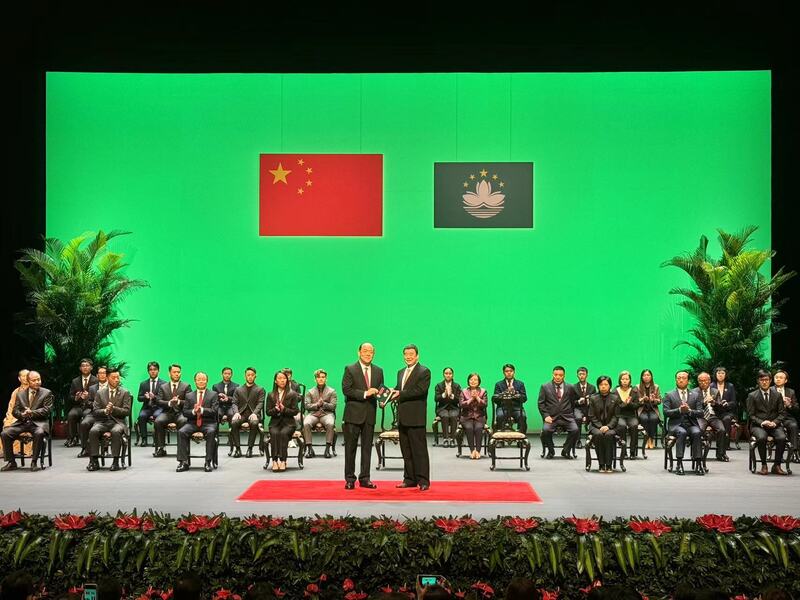

黨的十九屆六中全會《公報》指出,堅定落實“愛國者治澳”是推進祖國統一和促進“一國兩制”實踐行穩致遠的堅定基礎。總書記在2019年澳門回歸二十周年大會上曾指出,國家意識和愛國精神在澳門青少年心中紮根,靠的是政府部門和社會各界的共同參與,積極開展愛國主義教育。歷史文化和國情教育的充分開展,能夠為澳門青少年建立正確的歷史觀、國家觀,不僅影響着澳門青少年文化修養的形成,更作為推動其國家認同感建設的主要作用力。

認同感是維繫一個共同體的重要紐帶,能夠為個體提供歸屬感從而提升共同體的凝聚力。作為推動特別行政區制度穩定發展的內在動力,強化青少年的身份認同與國家認同已經成為塑造國民理性的重要一環。促進澳門融入國家治理體系和治理能力現代化建設總目標的大局,尤其要增強澳門青少年的認同感建設,增強其向心力,拉近澳門青少年同祖國大陸的心理距離。

如果說國家認同是“愛國者治澳”的基礎組成部分,那麼作為歷史觀與國家觀當中所反映出的文化認同則是國家認同當中的基礎。自人落地伊始,所處環境當中的文化便開始塑造他的經驗和行為,由此所形成的文化認同,集中體現為個體對國家文化的身份認同和同一性認同。故通過文化教育將有助於個體關於共同體的身份認同和凝聚力的產生,同時也將產生對於個體行為規範的教化。文化是教育的本體,教育是人類文化發生和發展的一種生命機制,文化通過教育得以傳承,文化與教育共生。[2]廣泛開展歷史文化教育與國情教育,使得澳門青少年更多地理解“一國兩制”與堅持和發展中國特色社會主義的內在聯繫,充分培養愛國愛澳群體。

在澳門的政治生活中,社團肩負着重要的政治功能,政府借助社團發達的基層組織能力,既降低了政府的治理成本,又能夠有效保持政治穩定。作為澳門特色的政治模式,社團組織充分發揮政府聯繫基層的能力,擔任民主對話與多元共治的主力軍。如何在建設澳門居民尤其是青少年群體的國家認同感、推動制度行穩致遠當中利用好這一特色模式的優勢,是本文要研究的主要內容。

一. 社團組織參與政府治理的理論基礎

共治是貫穿社團政治當中的重要特徵,共治指的是政府機關以外的社會力量作為政府治理的參與者加入治理的進程。共治模式的理論基礎來自稱作“治理理論”的理論體系。

治理理論指出治理出自政府,但又不限於政府。雖然國家作為一個統一的集合體,其權力中心只有一個即其中央政府,但實際上任何國家的中心都不止一個,地方政府、各種職能部門以及提供各類服務的單位實際上分擔着中央政府對國家的管理職能,這種多元化的政府治理模式一定程度上影響了憲法所規定的政府體制。權力的行使必須是合法的,政府之外的其他治理主體必須有能夠被公眾認可的合法地位,才有可能長期行使治理的權力。[3]治理包含四個要素,其一是治理權威的來源,主要內涵包括了源自治理目標的領導權,治理任務所需求的治理模式以及賦予治理者權威的治理制度。其二是治理的任務,即加強國家間的民族原則和憲政主義,維護各個民族國家之間的和諧相處,最終通過一個適當的體系來維護一國之中以及國與國之間的永久和平。其三是治理者經被認可的程序產生的具有實際權威和合法性的制度,其具有着約束力的規範以及能夠達成治理目標的結果。其四是治理所預期的結果,發佈對體制有影響的政策、確認治理者的地位、確立衝突的解決機制以及防止影響體系和諧的行動。[4]

不論是公共部門或是私人部門,都不可能有着充分的資源和能力去獨自解決一切問題,為了達到目的,各個部門之間必須合作共贏。治理作為一個互動的過程,在資源交換的過程中,同樣會促使行為規則的交流和進步。與由政府集中管理所帶來的弊端相比,治理主體通過治理模式進行的互動,使得規則的制定更趨於多元化,政策的制定能夠更好地應對各種不確定性,對於不同的結果也能夠有更為開放的態度。治理的參與者在互動中將會逐步形成連接不同群體以及按功能劃分的各種部門的自治網絡,這一網絡將整合它們的資源和能力,成為一個穩定的治理聯合體,從而在社會治理中發揮持久的作用。國家當中這種治理網絡的存在,使得一些社會問題能夠在國內得到解決,無需求助於超國家的組織來協調,是對於一國治理能力的提升。但同時,這一自治網絡產生的問題是其行為需要對何人負責,這一問題顯現了社會組織自治的問題。治理終究是對於國家的治理,政府始終是離不開的,故在自治網絡的治理過程中,對政府負責是其核心。政府作為主權代表,需要在國家範圍內對社會自治網絡進行一定程度的影響與控制。政府在治理過程中的任務主要為是構建與協調、施加影響和規定取向以及整合與管理。政府在治理過程中運用演化、學習和適應的方式來提升自身的能力,是符合時代要求的也是會被公眾所快速接受的模式。

隨着國家分權化的進一步發展,地方政府的發展速度逐漸超過中央,分權化帶來的結構性變遷如都市化和城市群的形成,使得地方在財政上和行政上的權力需要進一步提升,更多的治理權力被地方取得,分權化同時又成為了結構性變遷的一種制度回應。[5]大量的公共服務逐漸變得不那麼標準化,對於這些服務的回應使得地方對於權力的需求變得更為重要。分權化促進了新的治理形態的產生,同時地方政府也成為了受關注的焦點,對於其治理能力的提升有激勵作用。

多數國家已經在公共服務的提供中依靠非政府組織進行運作,公共服務的主要執行權顯著地從政府轉移至非公共部門的行為體,而不僅是地方政府,如電力供應的公司化。[6]公私夥伴關係已經成為提高政治機構能力的重要工具,這在地方政府層面上尤為明顯,非政府組織對於社會活動的運作也是增進其合法性的一個途徑,相比公共部門也可以使得公民得到更大程度的參與。政府對非政府組織運作的支持同樣體現在政策輸出的形式上,在政府當中設立自主性的“代理機構”來更有效地執行部門的任務。

二. 作為澳門特色模式的社團共治

澳門地區出現社團治理的初衷是滿足人們的需要以及支持經濟發展。明清時期的澳門狹小而人口較少,未能獲得中央政府充分的政策支持,於是本地先進群體自發成立各色社團,向居民提供必要的社會服務。早期的澳門社團如“鏡湖醫院慈善會”以及“同善堂”等着力於提供醫療及慈善等居民的基礎生活需求。在隨後的20世紀初開始,澳門的政治、人口和經濟產生了重大變化,社團功能也隨之進一步分化,工商、工會及社區等功能的社團不斷產生,在特區成立之前推動澳門地區相關領域的進步方面均發揮着重要作用。

澳門社團在政府治理當中佔有一席之地的傳統源於葡國政府治理時期所帶來的政治文化。在中國傳統文化與葡萄牙本土所採用的國家管理制度相結合,並與澳門本地社團相互作用形成的具有澳門特色的合作主義治理模式。在合作主義的意識形態當中,國家機關的角色並不十分明顯,但合作式團體的地位得到默認和鼓勵,並成為國家體制化發展的基礎。[7]合作主義在葡國治理時期的澳門制度化的原因在於,政府機關與已經有一定基礎的社會團體之間互有優勢,需要借由與不同的社會團體的合作以達到其政治或經濟目的。在當時經過長期發展已經具有深厚社會基礎的澳門社團一度成為澳門華人與葡國政府間對話的渠道,故在合作主義精神的基礎上進行交往,成為了特色制度。在中葡聯合聲明簽署後,各大社團均以迎接澳門回歸為目標,在產生新的政府機關方面各社團均積極進行支持,建立了“社會協調常設委員會”,用以協調政府、社團及勞工之間有關社會和經濟問題,進一步促進了社團治理的制度化。

澳門社團的政治性體現在社團為其成員提供了參與政府機關競選的平台,使得其有機會直接參與政府治理。部分社團的領導通過選舉進入立法會,甚至其後成為了特別行政區最高行政長官。如組成第一屆政府的何厚華和第五屆政府的賀一誠來自中華總商會,組成第三屆政府的崔世安來自鏡湖慈善會。同時,賀一誠還擔任第九屆全國人民代表大會的澳門地區代表。這一方面,使得具有政治性的社會團體成為了中國政府、葡國政府與澳門居民之間的橋樑。

相比於社團的政治性,澳門社團更多的是以社會服務性著稱,作為基層社區組織的組成部分,社團的有效運作與社會穩定密切相關。以“澳門街坊會聯合總會”為例,其定位是一個橫向聯繫大廈業主、縱向領導各區域基層坊會的全社區立體組織體系。街坊總會提供的服務主要有三類,其一是社區服務,包括為獨居老人和長期患病的人士聯繫醫療或警方的“平安通服務”、為業主提供資訊和大廈管理的服務以及社區的心理輔導服務。其二是長者服務,通過建立上門照料老人的義工團隊以及設立社區老人中心,構建了“長者關懷服務網絡”,充分關照社區的老年群體。其三是青少年服務,通過設立幼稚園以及坊眾學校,為青少年提供教育資源。作為規模最大的社區服務提供社團,街坊總會的服務貫穿了社區的所有年齡段,其設立的服務機構幫助政府分擔了部分工作,是治理理論中典型的基層服務提供的體現。

澳門社團的政治性和服務性決定了其能夠在社會中發揮重要的矛盾化解、利益協調以及民意吸納的作用。大量的社團工作人員活動在基層民間,提供的一系列服務能夠充分發揮穩定基層,協調糾紛的作用。同時,政治性使得其在“對話式民主”當中擁有一席之地。多數政府機關工作人員來自於社團,而社團是直接接觸民眾的機構,由此在民眾與政府之間搭建橋樑,成為民眾與政府主要的對話渠道,社團以其覆蓋面廣、影響力大的優勢,在社會發展中起到顯著作用。

三. 社團共治促進認同感建設

治理理論的核心思想是在當今社會中,政府公共部門與社會中的私人部門的公私共治作為發展的趨勢,並且治理理論更多地強調了政府的服務職能,即能夠充分回應公民在社會生活中的需求。公共權威的多元化和社會治理結構良序發展需要將國家作為治理中心,治理主要還是國家的治理,公民即使作為治理的主體,依然需要依據政府的價值來治理。[8]社團組織在參與治理網絡的過程中,圍繞愛國愛澳這一指導精神去促進青少年群體的認同感建設,是其政治性與服務性在國家指導思想下的實現。

在澳門社團共治的背景下,治理理論所強調的政府與社會共治的治理模式當中,非政府組織或者私人部門所指的是社會當中的社團組織。社團組織在認同感建設當中的主要功能由兩方面組成,一方面是作為彙集社會資源的集合體,社團具有廣泛的社會資源,能夠整合文化傳承資源。最為突出的方式即利用自身優勢,與政府部門進行聯繫,整合特區內的文博機構、教育機構等社會資源,通過自辦或是與文化資源機構聯辦等方式整合資源,用以開展愛國愛澳教育與文化傳承活動。社團組織對於政府提供服務的能力提出了需求,政府以其適當的政策服務於社團組織的發展,在提供良好的文化服務過程中使得公民的滿意度得到提升,從而增進了公民的認同感。

另一方面是社團組織能夠形成自身獨特的文化傳統。在強調共治的治理模式當中,對於個體的參與格外重視,社團文化對社團自身的發展影響深遠,社團會員作為社團建設的參與人,必然受到其所在社團文化的影響。存在時間較久的社團,應當在其既有的文化傳統基礎上,發掘其發展歷程中與愛國愛澳文化相關聯的社團人物和歷史性事件,從而形成更為豐富的社團文化傳統。在傳承優秀的社團文化的同時,對於建設國家認同感也起到了促進作用。

經過多年的發展,社團組織相較於政府更瞭解自身需要什麼樣的治理模式,如果政府在治理過程中能夠切合其需要,社團組織將會由於傾向其發展方向而與之形成合力,二者的相互影響將促進社團共治體系的發展。社團一般都是特區公共政策制定的參與者與諮詢對象,比較廣泛地參與到各種政策的諮詢中。但當前青少年的參與度相對不足,即使是涉及青少年教育及權益政策的倡導與制定,青少年的參與程度仍需要深化。社團組織可以發揮其作用,提升對青少年學生權益保護的意識,開展深度性政策研究,提倡和推動相應制度的建設,使得政府在制定相關政策時體現青少年及相關社團的意見。

社會的輿論共識由政府影響而形成,同時也由於代表了社會當中的大多數而成為影響政府的力量。在社會代表性方面,相關青少年社團的會員基礎有待擴大。雖然澳門有着如學聯以及青聯等能夠代表青少年群體的社團,但據統計僅三成的青少年參與了社會活動和社團組織,多數青少年對此並沒有參與。因此為了提升社團的青少年代表性,仍然需要拓展其會員基礎,吸納更多的青年及學生加入相應社團。文化交流傳播自由和自決的經驗,社團組織的合作構成了多元社會的治理模式,如果這些相互作用均向社會治理民主化的方向來發展,那麼將大大提升其影響,使得民主化的規則體系被廣為接受。規則體系影響着國家的安全領域、經濟利益領域以及規則領域的價值分配,同時,規則體系控制着政治制度與其社會環境間的相互關係。[9]

治理主體的多元化發展是符合治理理論所需求的治理能力的特徵,讓社團組織參與到治理中來,使得其在相互作用中增加社團組織的力量,給制度建設帶來很大的貢獻。個體對於家庭以外的群體很難有認同感,諸多因素會影響到公民個體對於政府的認同從而導致政治不穩定的風險,公民對於政府認同感降低對於治理能力的影響是深刻的。政府與公民的關係是主要影響因素,主流文化的成員往往佔據政府部門的主要職位,而公民群體中與主流文化相區別的群體會與主流文化產生分歧,這種情況助長了政府與公民間的潛在衝突,而且對於行政結構有效性造成了制約,政府與公民間的交流尤為重要。[10]為了滿足青少年認同感教育的需求,社團通過舉辦大量青少年服務活動,為青少年提供成長與教育服務,助力其成長。通過舉辦與內地的交流活動以及紀念性活動,增進對國家的瞭解以及認同。社團共治是由人的活動組成的,在這一過程中注意增進共同的價值與符號,形成有效的交流與共鳴是增進青少年群體對於國家認同感提升的方式。

結論

一個地區的國家認同受到多方面的影響,教育無疑是其中的重要組成部分。制度的穩定運行有賴於公民的自願合作和對權威的自覺認同,不僅是政治參與,對於社會治理的參與同樣重要,公私共治要求政府與公民之間的良好合作。充分利用作為澳門政治體系當中極具特色的社團共治模式,在開展青少年歷史文化教育的過程中利用好社團的政治性和服務性,增進其歸屬感與認同感,為澳門創造出愛國愛澳、積極向上的良好發展氛圍,為“一國兩制”制度在澳門的行穩致遠做好助力。

[1] 澳門大學法學院博士生,珠海科技學院公共基礎與應用統計學院講師。

[2] 孫傑遠:《個體、文化、教育與國家認同》,商務印書館,2019年,第259頁。

[3] [英]格里·斯托克:《作為理論的治理:五個論點》,華夏風譯,載《治理與善治》,社會科學文獻出版社,2000年,第31頁。

[4] [美]詹姆斯·羅西瑙:《沒有統治的治理》,張勝軍譯,江西人民出版社,2001年,第35頁。

[5] [美]蓋伊·彼得斯:《治理、政治與國家》,唐賢興譯,上海人民出版社,2019年,第77頁。

[6] [美]蓋伊·彼得斯:《治理、政治與國家》,唐賢興譯,上海人民出版社,2019年,第79頁。

[7] 高炳坤:《澳門特區社會服務管理改革研究》,社會科學文獻出版社,2013年,第78頁。

[8] 劉須寬:《國家治理體系和治理能力現代化》,人民日報出版社,2020年,第15頁。

[9] [美]詹姆斯·羅西瑙:《沒有統治的治理》,張勝軍譯,江西人民出版社,2001年,第300頁。

[10] [美]蓋伊·彼得斯:《比較公共行政導論》,聶璐譯,中國人民大學出版社,2019年,第40頁。